照明用語

照明検討時によく出てくる用語の意味を説明していきます。

ルーメン(lm)

ルーメンとは光束(こうそく)の単位で照明の明るさのパワーを表しています。同じ照明の同じ消費電力であっても色温度(ケルビン数)によってルーメン数は異なります。オレンジ色のような温かい色は人間はあまり明るさを感じず白色のほうが明るく感じるためルーメン数もばらつきがあります。このルーメン数はスーパーなどで販売している家庭用の電球のパッケージにも表記があります。同じ40Wの電球であってもメーカーやランプの種類がちがうとルーメン数も違います。同じW数であればルーメン数が高いランプのほうが発光効率が良い照明になります。

ルクス(lx)

ルクスとは明るさを表す照度の単位です。照度はランプによって照らされている面の明るさを表しています。照度計を用いて計測することができ、その数値の単位がルクスになります。ルクスは面積やランプのルーメン数、発光元と計測するまでの距離など様々なことが起因しております。

ケルビン(K)

ケルビンとは色温度の単位です。ケルビンというと絶対温度の単位としても使われていますが照明のケルビンとは関係がありません。色温度は光の色を定量的な数値で表したもので5000K、2700Kなどという4桁の数値が使われています。この数字が低いほど暖色系、高いほど寒色系の色となります。朝日や夕日、ろうそくなどが約3000K、太陽光が約5000Kとなります。この色温度によって明るさの感じ方や空間の雰囲気、色の見え方などが変わったりします。

カンデラ(cd)

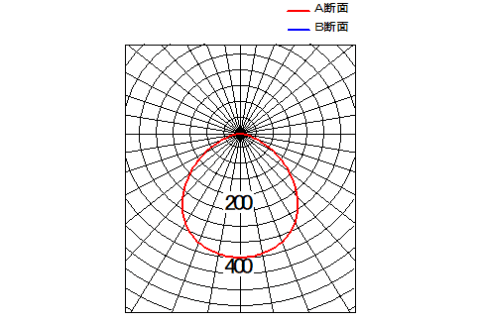

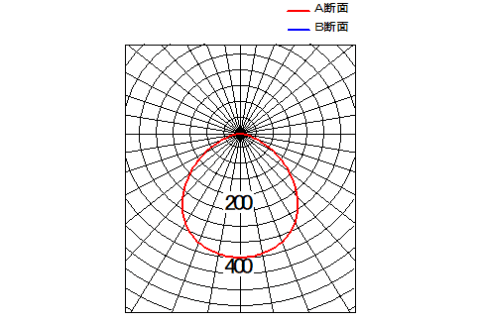

カンデラとは光度の単位です。光度は光源から出る光るの強さのことを言います。照明器具のカタログなどを見ているとルーメン(lm)数やケルビン(K)に関しては表記されていますが、カンデラはあまり表記されていません。また照明提案の際も、この照明を使うとどのくらいの照度(ルクス)が出るかという説明はしますが、どのくらいのカンデラ値かという説明はしません。しかしこの照度の提案を行う際はカンデラ値が分かっていなければできません。以下図のような照明の配光曲線ではカンデラ値の表記がされています。

無電極ランプALL TERASU®(オールテラス)NKシリーズ NK200の配光曲線

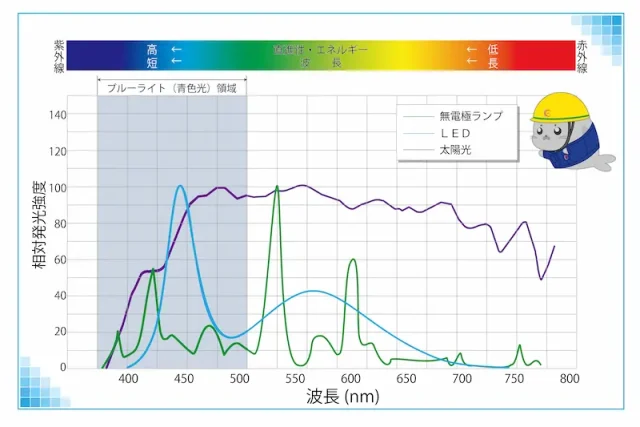

分光分布

光にはさまざまな波長の成分があり、それぞれが異なる色として見えます。分光分布とは、光源がどの波長の光をどの程度含んでいるかを表したグラフのことです。可視光線(約380~780nm)の範囲で、青から赤までのエネルギーの分布を確認できます。太陽光(晴)のように全体が均等な分布を持つ光もあれば、トンネル照明(LED)のように特定の波長に偏ったものもあります。また、無電極ランプの分光分布のように、複数の波長にピークを持ち、比較的広い波長範囲に光が分布している例もあります。分光分布を見ることで、照明の「見え方への影響」等を把握することができ、適切な照明選びや演色性評価に役立ちます。

1/2照度角

1/2照度角とは、照明器具の直下水平面照度が最大照度の1/2になる点を基準に測った、配光の開き角度のことです。光度(cd)で示されるビーム角とは異なり、照度(lx)を基準とした配光角の指標です。簡易的な配置設計では、この1/2照度点が重なるように器具を直線状に配置することで、効率的な照明が可能になります。特に照明用反射カサの性能評価などにも用いられる重要な指標です。

器具効率

器具効率とは、ランプ(光源)から発せられる全光束のうち、照明器具を通じて外部に実際に出る光束の割合を示したものです。例えば蛍光灯などでは、「ランプ光束」に「器具効率」を掛けることで、器具としての明るさ(器具光束)を算出します。器具効率は器具の構造や素材、反射率、遮光部品の有無などにより変動し、数値が高いほど効率的に光を届けているといえます。ただし、効率を追求しすぎるとグレア(まぶしさ)が増すなど、快適性を損なう場合もあるため、照明計画では光の質とのバランスが重要です。

定格消費電力/定格ランプ電力(W:ワット)

ランプ単体で消費する電力の標準値を示すもので、器具やカタログに表示される基本的な目安です。安定器の消費電力は含まれません。

ランプ効率(lm/W:ルーメンパーワット)

ランプ効率とは、光源が消費した電力1Wあたりにどれだけの光(全光束)を出すかを示す指標で、単位は「lm/W(ルーメンパーワット)」です。効率が高いほど省エネ性に優れています。演色性や光の配光にも影響するため、使用目的に応じた選定が重要です。

定格寿命(h:時間)

定格寿命とはランプの寿命のことですが、照明が光束維持率70%に達した時点の平均寿命を指します。言い換えると、新品取付け時の照明の明るさ[100%]が、経年や継続使用などの部品の劣化により明るさ[70%]へ落ち込むまでに掛かった平均時間のことです。

平均ですので、メーカーのカタログ記載の定格寿命に到達した途端、照明が点灯しなくなるということではありません。

あるいは、保証期間超過後に球切れなど不点灯となった場合も、寿命に到達したと言えます。

ランプ電流(A:アンペア)

ランプに流れる電気の量を示す数値です。同じ電圧でもワット数が高いランプでは、より多くの電流が必要になります。

ランプ電圧(V:ボルト)

ランプが安定して点灯するために必要な電圧のこと。放電ランプでは発光時の電極間電圧を指し、使用環境に応じて変圧が必要な場合もあります。

演色性

演色性とは、照明によって照らされた物体の色が、どれだけ自然に見えるかを示す性質です。たとえば同じ赤い物でも、照明の種類によって鮮やかに見えたりくすんで見えたりします。この違いを生むのが演色性です。一般には、太陽光のような自然な光の下で見た色とどれだけ近いかが基準となります。演色性は「平均演色評価数(Ra)」で数値化されます。

平均演色評価数(Ra)

平均演色評価数(Ra)とは、光源が物体の色をどれだけ自然に見せられるかを表す指標で、演色性の評価に使われます。基準光(太陽光など)と比較して、8色の標準色票との色のズレを測定し、ずれが小さいほどRaの値が高くなります。数値は最大で100となり、Ra80以上あれば一般的な照明用途としては十分とされます。たとえば、同じ空間でも照明のRa値が異なると、雰囲気や印象が大きく変わることがあります。光の選び方ひとつで空間の魅力や快適性に差が出るため、演色性は照明計画において意外と重要な要素です。

均斉度

均斉度とは、照明空間における明るさのムラ(照度のバラつき)を数値化した指標です。「最小照度/最大照度」または「最小照度/平均照度」で算出され、値が1に近いほど照度分布が均一である=ムラが少ないと評価されます。均斉度が低いと、暗い場所と明るい場所の差が大きくなり、目の疲労や作業ミスの原因になります。特に視線や身体が大きく動く作業場等では、十分な均斉度が求められます。照明器具の選定では、明るさそのものだけでなく、この「均一さ」も重要な視点です。

保守率

保守率とは、照明の明るさが時間の経過でどれだけ低下するかを見込んで、設計段階であらかじめ補正するための係数です。ランプの光束低下や器具の汚れ、周囲の環境の影響により、照度は徐々に減少していきます。保守率は通常「最終的に維持される照度/初期照度」で表され、値が高いほど長期的に明るさを保ちやすいことを示します。

グレア

グレアとは、「まぶしさ」のことを指します。とても明るい光が目に入ると、物が見えづらくなったり、不快に感じたりすることがあります。これがグレアです。たとえば、夜に車のライトを直接見ると目がくらんだり、テレビの画面に照明が映り込んで見えにくくなったりするのも、グレアの一例です。まぶしさが強いと目が疲れやすくなり、集中力が下がることもあります。照明を選ぶときは、「明るいだけ」ではなく、「まぶしすぎない」ことも大切なポイントです。

防滴形

防滴形とは、照明器具などが「水滴がかかっても壊れにくい構造」であることを指します。防水と混同されがちですが、耐水性の強さには段階があり、「防湿(湿気に耐える)→防滴(水滴に耐える)→防水(水に強い)」の順に性能が高くなります。防滴性能の基準は、JISやIECで定められたIPコードで示され、IPX1(垂直に落ちる水滴に耐える)やIPX2(鉛直15°以内の水滴に耐える)が該当します。屋外や湿気の多い場所では、防滴以上の保護等級が必要になります。

防雨形

防雨形とは、照明器具などが「雨や水の飛まつに対して壊れにくい構造」であることを指します。防滴と混同されがちですが、耐水性には段階があり、「防滴(水滴に耐える)→防雨(雨に耐える)→防水(水流や水没に耐える)」の順に性能が高くなります。防雨性能は、JISやIECの規格に基づくIPコードで示され、IPX3(鉛直から60度以内の水の飛まつに耐える)やIPX4(あらゆる方向からの水の飛まつに耐える)が該当します。屋外で雨が吹き込む可能性のある場所には、防雨型以上の等級が必要です。

防湿形

防湿形とは、湿気や水蒸気が内部に入り込むのを防ぐ性能のことです。防水や防滴が「液体の水」に対する耐性であるのに対し、防湿は「空気中の湿気」に対する耐性を指します。たとえば、高湿度な環境で使われる電子機器や照明器具では、防湿性がないと内部が結露し、故障や腐食の原因になります。素材の性質や密閉構造、表面処理(コーティングなど)によって防湿性は左右されます。防湿は目に見えにくい湿気への対策であり、長期的な耐久性確保に欠かせない要素です。

力率

力率とは、電気がどれだけ無駄なく使われているかを表す指標で、「実際に使われた電力/送られた電力」で計算されます。照明器具では、力率が高いほど効率よく電力を使えていることになります。特にLED照明では、内部回路の影響で力率が下がることがあり、これが進むと機器の発熱や電気のムダが増える原因になります。一般に0.85以上が「高力率」とされ、電気代や設備コストの削減にもつながります。オフィスや工場など、多くの照明を使う場所では高力率の照明を選ぶことが重要です。

ルクスへの換算(変換)方法

照明を選ぶ際にどのくらいの明るさになるかはルクス(照度)で判断することが多いです。その照度を出すには床面積、光束(ルーメン)、設置高さ、照明の光の広がり(分布図)などの情報が必要になり、ルーメンのみからルクスへ換算することは不可能です。

ただし下記でも説明する配光曲線からカンデラ値を読み取り、lm数が分かればおおよその照度の計算が可能です。

配光曲線(カンデラ)から照度(ルクス)への換算方法

- 配光曲線0°位置のカンデラ値を読み取り1000分のlm数を掛け算で1m位置の照度を計算

この図の値は400cdです。

またこのランプ(NK200)のルーメン数は18000lmとなりますので以下のように計算できます。

400cd × 18000lm ÷ 1000 = 7,200lx →1m位置の照度 - 1m照度から逆二乗の法則より求めたい位置の直下照度を計算

今回は器具から10m先の照度を求めます。

7,200lx ÷ 10mの2乗(=100)= 72lx →10m先の直下照度 - 照明器具の保守率が分かっている場合は2の照度に保守率を掛けます。

※保守率は無電極ランプだと0.8、LEDだと0.8、水銀灯などは0.7です。

今回の器具の保守率は0.8になるので72lx × 0.8 = 57.6lx となります。

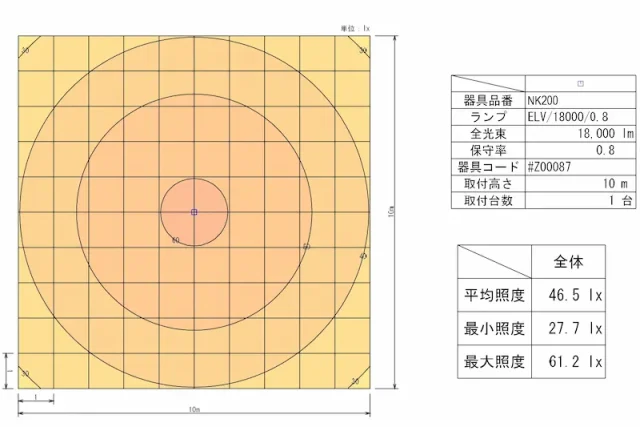

【検証】

この計算が正しいかルミナスという照度設計ソフトを用いて検証した画像が以下です。

10mの高さに取り付けたNK200の最大照度は61.2lxと出ていますので、計算して求めた57.6lxはほぼ正しいと言えます。

これらは直下での照度計算になりますので空間の平均照度や器具直下ではない位置での照度はまた別の計算が必要になります。

照度が気になる場合は検討している照明器具メーカーに照度設計資料を希望し検討情報を伝えると資料として出てきますので、ぜひ依頼してみてください。

弊社でも照度設計は無料で行っておりますのでご希望の場合はお声がけいただけると幸いです。

関連ページ

お問い合わせフォーム

シール

シール 照明

照明 工業資材

工業資材 シール

シール 照明

照明 工業資材

工業資材