近年、以下のような要因が重なり、倉庫の建設着工数とともに照明需要が増加傾向にあります。

- EC市場の拡大

- 小口配送、即日対応など物流業態の多角化

- 水銀灯や蛍光灯の製造・輸出入が禁止となる水俣条約の採択

そこで本記事では、倉庫においておすすめの照明の選び方を紹介いたします。

特徴から考える倉庫用照明

倉庫に適した照明を確認するために、まずは倉庫自体の特徴について確認していきます。

【画像】・【作業内容】・【定義】のそれぞれからピックアップいたしました。

【画像】から分かる倉庫の特徴

Googleで「倉庫」と画像検索すると、以下のような画像が出てきます。

この画像から、「商品が積み上げられている」、「敷地面積が広く天井高は事務所などより高い」という特徴が分かります。

【作業内容】から分かる倉庫の特徴

実際の順番は異なる可能性はありますが、倉庫では以下のような作業が行われています。

- 入庫…入荷してきた商品を受け取る・決められた場所に格納・システムへの入力

- 検品…商品に傷や割れがないか、届く予定の商品と間違いがないか確認

- 流通加工…注文している商品に合わせて軽微な加工・梱包数の調整

- ピッキング…出荷する商品を集める

- 仕分け…出荷数量ごとに分ける

- 梱包…緩衝材や段ボールを用いて安全に届けられる形にする

- 出庫…商品の出荷・送り状の作成・システムへの入力

このような作業から「商品の保管だけでなく検品などの作業が伴う」ということが分かります。

また繁忙期や閑散期で商品の入庫量などが異なるため、「商品の移動が行われる」という特徴もわかりました。

【定義】から分かる倉庫の特徴

国土交通省が定める倉庫業法第二条にて、倉庫の定義が記載されています。

第二条 この法律で「倉庫」とは、物品の滅失若しくは損傷を防止するための工作物又は物品の滅失若しくは損傷を防止するための工作を施した土地若しくは水面であって、物品の保管の用に供するものをいう。

出典:国土交通省 物流 『倉庫業法』

この定義から「品質の劣化はNG」、「商品を作り出す場ではなく保管場」という特徴が分かりました。

特徴から分かる倉庫用照明を選ぶ5つの基準

前目次で確認しました倉庫の特徴は、次の6点です。

- 商品が積み上げられている

- 敷地面積が広く天井高は事務所などよりは高い

- 商品の保管だけでなく検品などの作業が伴う

- 商品の移動が行われる

- 品質の劣化はNG

- 商品を作り出す場ではなく保管場

- 商品が積み上げられている

照明の光が天井近くまで設置されたラックや商品に当たり、影ができやすいです。

影が濃くできてしまうと、視界不良により接触事故などのリスクが高まる恐れがあります。

高く商品を積むような倉庫や自動ラック倉庫は、照明による影のでき方に注意が必要です。 - 敷地面積が広く天井高は事務所などよりは高い

敷地面積が広いため、光が広がらない照明を選択すると設置台数が多くなり、イニシャルコストもランニングコストも高くなります。

天井高も高いため、照明の選択を誤ると暗くなってしまいます。 - 商品の保管だけでなく検品などの作業が伴う

検品は明るさも重要ですが、照明の光の質で見え方が異なります。

特に光の質を気にせずに導入するとラベルが反射してよく見えない、太陽光下と倉庫内で色の見え方が異なるなどということが起きます。 - 商品の移動が行われる

荷物量に応じて商品の場所を移動させる場合、照明の真下に商品が高く積まれてしまうと、照明の光が遮られ全体的に暗くなってしまいます。

商品の移動が考えられる場合は、商品を移動させても明るい空間が保たれるような照明を選択する必要があります。 - 品質の劣化はNG

商品によっては保管期間が長くなる可能性もありますが、その保管の間に商品が劣化しないように対策が必要です。

照明が影響する劣化は、紫外線の有無で決まります。 - 商品を作り出す場ではなく保管場

商品を作り出す製造現場ではありませんが、もちろん保管の際のコストも重要となります。

- ①光の広がり方

- ②光の質

- ③明るさ

- ④紫外線の有無

- ⑤コスト(消費電力と交換)

倉庫用照明選びの失敗例

それぞれの倉庫において、使い方/広さ/保管している商品/働いている人数/入庫から出庫までの流れ/作業内容/環境など、異なる点がたくさんあります。

自社の倉庫の特徴を考慮せずに照明を選定して失敗する例がいくつかありますので、ご紹介いたします。

暗い(照度不足)

照明と荷物まで距離が離れていると良いのですが、荷物が天井近くまで積まれている場合や、ラックの高さが天井近くまである場合などは照度不足になる可能性があります。

光は何かにあたると影になります。

ラックの間に照明が配置されていると良いのですが、レイアウト変更・改善を行って照明の真下に荷物が移動されると全体的に明るさが劣ります。

また照明によって光の広がり方も異なりますので、[水銀灯400W]から[水銀灯400W相当]という表記のみでLEDに変更すると、光の広がりが異なり想定していた照度に足らず、暗く感じるということもあり、弊社へご相談いただいたことがあります。

ラベルが見えない

照明を変更して、明るくなったのにラベルが見えないということもあります。

これは照明によって光の質が異なるため、光がラベルに反射して見えないということに繋がります。

また光が広がりが少ない照明の場合、天井近くのラベルは光が届かずに暗いということが起きる可能性もあります。

ラベルが見えないと商品出荷ミスやピッキング作業の効率悪化につながる可能性もありますので、デモ機などで確認することを推奨します。

影が濃い

照明を変更することによって、物品棚・倉庫ラックの影が濃くなるということもよく起きます。

これも光の質や広がりが影響しています。

影が濃く出ると、その箇所が死角となり倉庫全体が暗い印象につながる他、フォークリフトなどを運転される際は事故につながるケースもあります。

同じ照明配置・同程度の照度の照明に変更しても、照明の種類が変わると影が違うということは変えてから初めて分かるため、案外見落としがちかもしれません。

眩しい

ラックから商品をピッキングする際、天井近くを見上げることはないでしょうか。

倉庫に採用されている中でも、目に光が入っても眩しくない照明と眩しさを感じて残像が残る照明があります。

見上げる高さ/照明の位置/照明の角度/照明の光が目に入る時間の長さ/人によって感じ方が異なるということもありますが、目に残る残像や眩しさは確実に作業員の方への負担・疲労として蓄積し、知らず知らず作業スピードが落ちるというケースもあり得ます。

倉庫照明に重視すべき5つのポイント

水俣条約による水銀灯の置換需要もあり、天井高さ5m以上の倉庫ではLEDや無電極ランプへの更新が進んでいます。

そこでここからは「倉庫におすすめの照明選択のポイント5点」に当てはめながら、LEDと無電極ランプを比較していきます。

① 光の広がり方

LED照明は指向性が強く、天井に設置した際に照明直下の明るさが顕著で直線的な光の性質を持ちます。

倉庫によくある一般的なLEDは、光の広がりが狭く、倉庫全体でみると明暗の差が大きく出る可能性があります。

では、「LED照明は、光が広がらないのか?」と言われると、全てのLEDが当てはまるわけではありません。

LEDは小さい素子の設置方法や組み合わせ方、レンズやカバーの工夫により光が広がるタイプ(広角仕様)も販売されています。

光が拡がる広角仕様である照明を敷地面積が広い設置するメリットとして、照明同士の光が重なりやすく、少ない灯数で照度を達成できるケースがあることです。

照明の台数を削減できると、設置工事費の削減やメンテナンスコスト削減につながります。

また空間全体が明るくなることで作業場所に制限が要らず、死角がなくなり事故を防ぐことができます。

つまり、倉庫内の環境改善や、人にやさしい現場づくりで貢献できます。

② 光の質

光の質はグレア(眩しさ)で比較します。

先ほどの【① 光の広がり方】で紹介したように、LEDの素子一つ一つは点発光です。

直進性が強く光束が高いLEDを近い距離で見てしまうと、残像が残ったり、眼精疲労や頭痛を招く可能性があります。

検品作業やフォークリフトで商品をピッキングする際に見上げることが多い倉庫において、眩しくない光の質は作業効率アップにもつながります。

③ 明るさ

作業をする倉庫において、JISの照度基準では200lxが推奨されています。

明るさは、照度シミュレーションという資料で事前にイメージを掴むことができ、選択した器具を照らす範囲上に何台設置するかが確認可能です。

ただし照度シミュレーションは、空間に何も置いていない状態での照度が表記されています。

実際の倉庫には荷物や棚が置かれますので、照度設計で200lxをクリアしていても全体的に暗く感じるということも少なくないです。

尚、影が濃くでてしまうと、全体の照度低下につながります。

また倉庫では、最初のラック配置に応じて照明の配置を決めるケースも少なくありません。

実際に、商品の量の変動でレイアウト変更したところ、暗くなってしまったというケースがあります。

④ 紫外線の有無

紫外線の波長とされている380nm以下は、LEDでは波長が非常に短いので、虫が寄りづらく、紫外線による色褪せも防止します。

商品によっては、保管期間を長期化することも期待できます。

その保管期間中、商品の劣化が照明の影響で出ないようにするという点で、LEDはクリアしております。

⑤ コスト(消費電力)

製品の購入価格を示すイニシャルコストに着目しがちですが、ランニングコストとなる消費電力を確認しておく必要があります。

今や簡単に入手できるようになったLEDですが、その品質は玉石混淆です。

価格のみに注目することも選択肢の1つですが、消費電力に伴うランニングコストを試算しておくことも最適な選択肢になり得るのです。

設置する箇所によって変わるおすすめの倉庫用LED照明

用途・設置高さによって様々な選択肢がございます。

弊社が提案する特徴的なLEDの推奨設置高さ(用途例)と、その製品について以下の表にまとめました。

詳しい製品の内容については、表の後に続く内容をご覧ください。

| 5~15m (天井照明 など) |

投光器型 MKOシリーズ |

|---|---|

| 3~5m (搬入口・軒下 など) |

べースライト型 WPLシリーズ |

倉庫高天井用投光器型LED MKOシリーズ

灯数削減・省エネ可能

特殊広角レンズにより光が全体に広がります。

|

|

よって、設置台数が削減できイニシャルコストを抑えつつ、電気代などのランニングコストも抑えることにより、省エネになります。

| MKO-S-120 | 他社LED(広角)120W | 他社LED(狭角)120W | |

|---|---|---|---|

| 設置台数 | 12台 | 15台 | 18台 |

| 平均照度 | 314lx | 305lx | 315lx |

| 消費電力 | 120x12=1,440W | 120x15=1,800W | 120x18=2,160W |

※照度設計条件:32mX20mの広さ、設置高さ7m 床面の照度

※MKO-S-120の照度設計はこちらから確認できます

設置高さ5m~15mの建屋で使用可

一般的な物流倉庫の天井高5mが対応可能なことはもちろんのこと、高天井の大型倉庫である15m程度でも対応可能です。

設置箇所によって照明を分けて管理する手間は必要ありません。

防水(防雨、防湿)・防塵

IP65相当ですので、屋内・屋外問わず使用可能です。

製品ページ

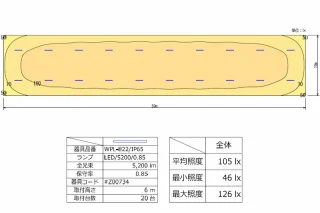

搬入口・軒下用LEDベースライト WPL

灯数削減・省エネ可能

弊社が発売しているLEDベースライトWPL82は特殊レンズを使用しており、低電力で高照度を実現します。

2027年末で製造・輸出入が禁止の蛍光灯はもちろんのこと、直管型LEDの置き換えとして、あらゆるシーンで活躍します。

|

|

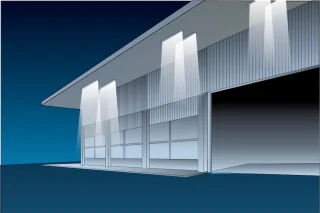

以下は、他社製防雨・防湿型LEDより同照度で灯数削減した例です。

広さ→50x10m 設置高さ→6m

|

|

|

他社製LEDは32.5W×26台=845Wの総消費電力です。

対して、弊社のLEDべースライトは40W×20台=800Wの総消費電力です。

灯数削減によるイニシャルコスト削減だけでなく、消費電力も抑えてランニングコストも削減できています。

非常に省エネに優れた照明器具と言えます。

防水(防雨、防湿)・防塵

防雨・防湿型LEDベースライトは他社も発売していますが、IEC(国際電気標準会議)によって定められているIP65の防塵防水性能を兼ね備えたLEDベースライトはあまり発売されていません。

他社品はIP23(指の接近からの保護、垂直より左右60°以内からの降雨によって有害な影響を受けない)がほとんどで、2社ほどIP55または65を取得している器具が販売されています。※当社調べ

高スペックな分高価に思われるかもしれませんが、他社品と同等価格にて販売します。

光が広がり、他社品より台数削減も可能ですのでイニシャルコストやランニングコストを抑えることができます。

防水、防雨、防湿が必要な、雨風が吹き込む環境でも安心して使用することができます。

製品ページ

まとめ

倉庫は工場と比較して明るさを必要としないケースが多いため、既存照明である水銀灯の設置ピッチが広いケースがあります。

同じ配置で[水銀灯400W相当]の照明を選択したとしても、光の広がりや照明の点灯方法によって暗く感じたり、逆に明るく感じたりという状況が考えられます。

検品作業が多い倉庫/ほとんど人が出入りしない倉庫/自動倉庫など、用途や重要視するポイントによって、その倉庫におけるおすすめの照明器具は異なります。

弊社ではお客様が重要視されるポイントに応じて、照明の選定と提案をさせていただきます。

倉庫での実績も多くございますので、ご質問やデモ機のお貸し出し希望などございましたら、下記フォームよりお問い合わせをお願いします。

【執筆者:S.S.(一般社団法人照明学会 照明士)】

関連ページ

お問い合わせフォーム

シール

シール 照明

照明 工業資材

工業資材 シール

シール 照明

照明 工業資材

工業資材