東日本大震災を契機として省エネが重視されるようになってからというもの、照明器具もその重要性を増してきました。

本ページでは、従来の照明よりも省エネと言われる無電極ランプとLEDの違いについて、比較します。

無電極ランプとは

省エネ照明としての主流はLEDですが、無電極ランプはLEDが持ちわせていないメリットが数多くあります。

メリット・デメリットをはじめ、特性や発光原理など、詳細は以下のページを参照ください。

LEDとは

LEDとはLight Emitting Diodeの略で、日本語では発光ダイオードと言います。

発光原理は、LEDチップに電圧をかけることで電子と正孔が放出され、それらが再結合した際に余分なエネルギーとして光が放出されるという仕組みです。

LEDは、長寿命・省エネ・瞬時点灯などの特長があり、工場・倉庫などの水銀灯の置き換え照明の一つとしてだけではなく、一般家庭や商業施設など、あらゆる場所で広く使用されています。

無電極ランプとLEDの違いについて

水銀灯の置き換え照明として、よく比較される無電極ランプとLEDの違いを、発光効率、定格寿命(光束維持率)、演色性、色温度、ブルーライト、グレアの観点で解説します。

発光効率

発光効率とは、1Wの電力でどれだけの全光束(lm)を発生させられるかを表す値で、「lm/W」という単位で表されます。

無電極ランプの発光効率は約90lm/Wですが、LEDの発光効率は約100~150lm/W(メーカーでそれぞれ異なります。)です。

発光効率は、LEDの方が優位性があります。

発光効率が高いと、低電力で照明のパワーがあるということを意味するので、器具1台で比較したとき、LEDは無電極ランプより省エネ性が高いと言えます。

定格寿命(光束維持率)

無電極ランプやLEDは初期照度から70%に低下した時間が寿命と定められています。

LEDは6万時間で70%を切り、無電極ランプは10万時間以上経過して70%ほどをキープしています。しかし、無電極もLEDも安定器の交換目安は10年とされていますので、「光源寿命(定格寿命)=照明の実際の寿命」とはならないので注意してください。

演色性

照明で照らした物体の色の見え方に及ぶ効果を演色と言い、それを各照明の評価する際には演色性という用語が使われます。

Raで表し100に近いほど、演色性が高くなります。

無電極ランプも、LEDもRa80程ですので、どちらも高演色性のランプです。

水銀灯の演色性はRa40ほどと低いため、その色味が懸念となる店舗や美術館・博物館では、商品や展示品の色味を高演色で照らすことが可能な照明が採用されています。

色温度

色温度とは、照明が発する光の色を表しK(ケルビン)という単位で表されます。

朝日や夕日は2,000Kほど、日中の太陽光は5,000~6,000Kほどで、数値が低い方がよりオレンジに近い暖色系の色、高い方がより白に近い寒色系の色となります。

無電極ランプは標準5000Kでオプションとして2700~6400Kの色温度が選択できます。

LEDはK数が決まっている器具もありますが、使い方に応じて変更できるよう調光機能が付いている器具が増えています。

ブルーライト

近年普及しているLED照明は、ブルーライトによる人体への被害が心配されています。

高出力によるブルーライトの影響は、長時間接触すると睡眠障害など生体リズムに影響が懸念されています。

無電極ランプは、LEDよりもブルーライトが少ない(波長が少ない)照明です。

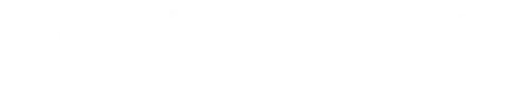

以下は、主要な照明ごとの波長比較グラフで、ブルーライトの波長域は、380~500㎚程度(グラフのグレー箇所)です。

グラフをご覧いただくと、無電極ランプはLEDよりもブルーライトが少ないことがわかります。

グレア

グレアとは、眩しさや不快な光のことを指します。

光が直線的に進むという特徴を持つLEDは、比較的グレアを感じやすいです。車のヘッドライトを直視し、眩しかったご経験はありませんか?

光が多方面に拡散するという特徴をもつ無電極ランプは、直視してもグレアを感じにくく、全体も均一に照らすことが出来ます。

グレアの不快感があると、目の疲れが蓄積し、作業効率が下がることが懸念されます。

照明を選ぶ際は、グレアの有無も重要なポイントとなります。

このグレアは、LEDより無電極ランプの方が感じにくく、優位性があります。

無電極ランプが使われている場所

無電極ランプは長寿命なため、ランプの取り換えが難しい場所、保守管理費用が高い場所に適用されています。

また、近年では、眩しくない光の質や、ブルーライトがLEDより少ないことが評価され、以下のような場所での使用が広まっています。

- 検査

- 牛舎

- ナンバー読取式駐車システム用ライト

海外への導入実績

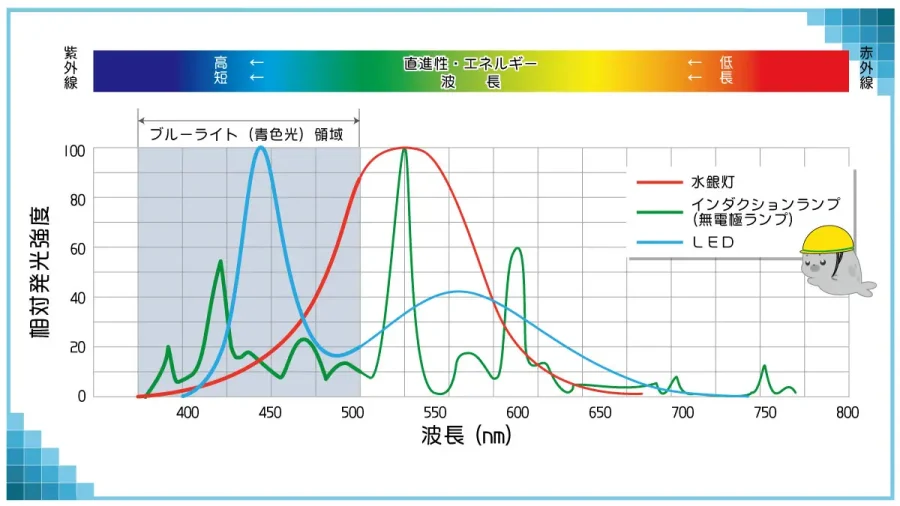

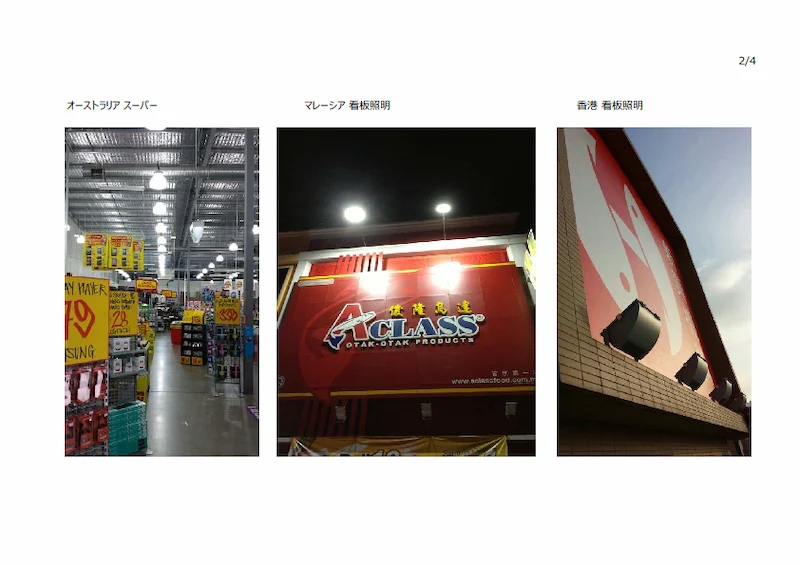

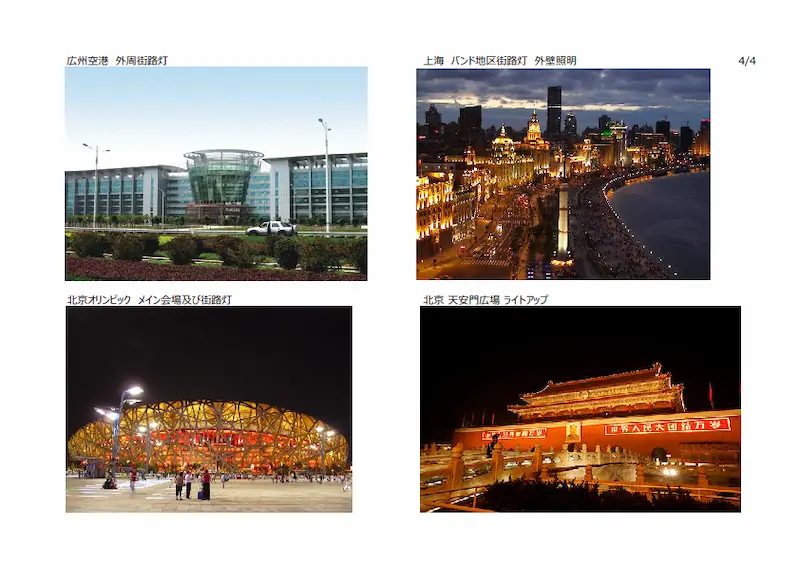

日本ではあまり公共施設などで利用されていない無電極ランプですが、海外では以下のようなところで使用されています。

中国広州市 地下鉄

世界で3番目に規模が大きい都市鉄道である広州地下鉄で無電極ランプは採用されています。

直視しても眩しくない光の質や、広がる光による影が濃く出ない特徴が評価され車両基地、整備場、駅の全体照明などとして、2026年までに1万台ほど導入されます。

他実績

他にも空港、スーパー、看板照明、街路灯などで海外では無電極ランプは使用されています。

もし海外に行く機会があれば探してみてください。

コタニの無電極ランプ製造について

弊社の無電極ランプNK150/200、NK228-200は、開発・設計・組立までを日本で行っております。

-20℃~+50℃という使用環境温度に加え、防塵防水の保護等級であるIP規格は65または66を有しているため、あらゆる環境で使用できます。

全商品、総務省電波法、型式指定取得、PSE規格を取得しています。

外観・目視検査、点灯検査、シール検査、梱包検査、段ボール検査を全数国内で行ったのち出荷し、納品後3年保証いたします。

弊社は以下サービスをご提供しております。

- 照明コンサルタントによる照明更新アドバイス

- お見積り、照度設計の無料提案

- 多数のデモ機を保有し無料貸し出し

- 器具に合わせた設置器具の販売

無電極ランプの生産・輸出量は中国が世界トップとなっており、世界シェア90%は中国企業です。

まとめ

今回は、無電極ランプの特徴や、LEDとの違いについて解説していきました。

省エネ効果が高く幅広い用途で使用できるLEDですが、無電極ランプは眩しさが少ないです。

また、無電極ランプは柔らかく空間全体を均一に照らすため、目や体に優しく、長寿命なランプであることが嬉しいポイントです。

LEDの光がまぶしく、目が疲れるといった問題が気になっている場合は、無電極ランプを導入する価値は十分にあります。

より省エネ効果が高い照明へ切り替えを検討している方は、一度、無電極ランプを検討してみてはいかがでしょうか?

無電極ランプのメリット・デメリットについてまとめたブログもございますので、併せてご参考にいただけますと幸いです。

※重複する内容もございますので、予めご了承ください。

関連ページ

お問い合わせフォーム

シール

シール 照明

照明 工業資材

工業資材 シール

シール 照明

照明 工業資材

工業資材